2025.7.3

イベント

AED講習

2025/7/2(水)、大阪市都島消防署にご協力を頂き、AED講習を実施しました。

その光景をご紹介します。

午後の授業が無い水曜日を利用して、まずは2、3年生を対象に講習を実施しました。

全学年を対象とした講習としなかったのは、一人ひとりが救命の手順を一通り体験する必要からで、

しっかり実習を受けるためにはそれなりに時間もかかります。そのため、人数を絞ることになりました。

まずはDVD映像をもとにした座学での知識学習で、「救命の連鎖」について学習します。

とかくAED講習というと「AEDの使い方がわかれば良い」と思いがちですが、AEDの利用の前に、

一次救命処置がいかにウェイトを占め、大事かを学習しました。

大阪市では、救急車の到着までには、平均で8分前後の時間がかかるとのことで、

もし心停止の人に接した場合は、まず胸骨圧迫による蘇生作業を継続して行うことが必要と知りました。

そしてさらにAEDを利用した蘇生作業で救急車の到着を待つのがいかに効果的であるかを学習しました。

では講習の様子をご紹介します。

まずはビデオ学習で、基本的な事項を学習しました。

そして、人形を用いた実習で、一次救命処置に関るする必要なことを実体験しました。

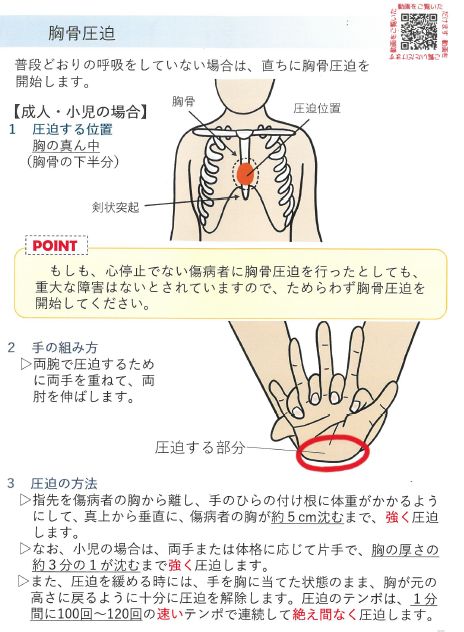

胸骨圧迫作業は、両手を重ね、腕をまっすぐ伸ばし、胸が乾電池1本分(5㎝)くらいの深さまで沈む程度に強く圧迫を繰り返すことになります。

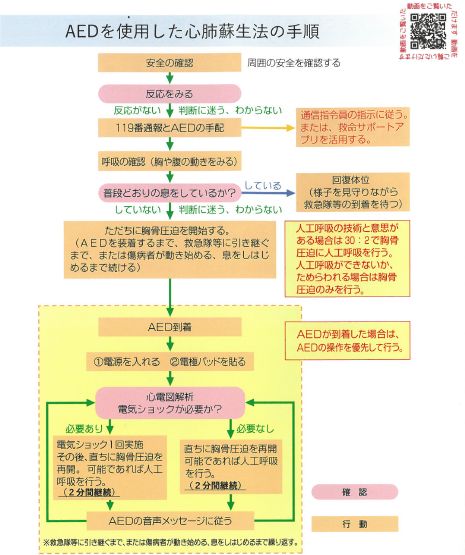

AEDが到着、AEDの音声ガイダンスに従い、パッドを体の胸と脇腹に貼付します。

するとAEDが電気ショックが必要か自動で検知し、必要なら電気ショックのボタンを押すよう指示があります。

電気ショック後も継続して胸骨圧迫を続けることで、救命処置が継続となります。

講習は座学、実習合わせて3時間、終了すると大阪市消防局からこのような修了書が授与されます。

編集後記:

今回は私も講習に参加し一連の過程を学習しました。救命講習を受講するのは実はこれで2回目となります。

でも実際に救命処置の現場に対面した場合のことを考えると不安ですよね。復習の機会は好機ととらえてたいです。

学生達も初めは多少恥ずかしめな様子でしたが、いざ体験実習が始まると積極参加してくれました。

救命処置の現場に対面はしたくはありませんが、この経験を良い方向に生かしてもらえたら幸いですね。

なお、来週は1年生が受講します。

追伸:講習に参加すると「家庭の救急ノート」という冊子がもらえます。以下にこのノートから、記事を一部抜粋してお見せします。

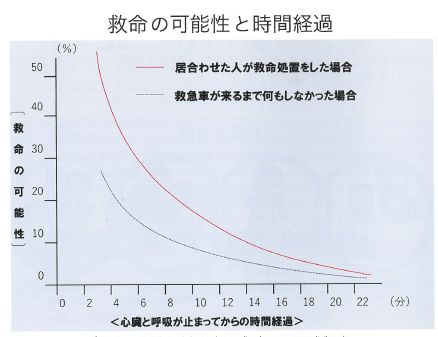

ページを開くと、救命処置の有り無しでの救命率の変化がグラフで示されています。

これを見ると、一刻を争うことが良く理解できました。

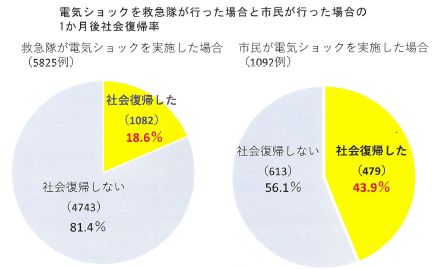

AEDの電気ショックのおかげで、社会復帰の可能性は大きく高まります。

そして救急隊が来るまでに、市民がその対応を先行して実施した場合、さらに社会復帰できることも理解しました。

救命処置には胸骨圧迫による救命処置が必要です。

心臓が停止すると体内の血液循環が停止します。すると脳を含めた生命維持は失われることなります。

胸骨圧迫による救命処置は、血液循環を少しでも助け、救急隊が到着するまでの延命のための必要なことであることを今回初めて理解しました。

以上、頂いた資料から抜粋して紹介しておきます。

皆さんも、AED講習の受講機会があれば、是非参加されることをお勧めします。